売り上げは好調!でも社内は暗く愚痴がとぶ

――コミュニケーション不足を改善するきっかけはなんだったのでしょうか?

1997年創業当時、地ビールブームもあり売り上げは好調でした。その後ブームは終わり、8年連続で赤字が続きました。

しかし2004年、現代表取締役社長の井手が開店休業状態だった楽天市場の通販サイトに、注力し始めたことで2005年に増収増益を達成。その後、毎年増収増益を重ね、2008年に井手が社長に就任しました

こうして苦しい時代を乗り越え、やっと増収増益になってきても社内の雰囲気は元気がなく方向性もバラバラでした。当時の社員従業員は20名。

通販の売り上げが上がれば上がるほど、「残業が多くなった」「仕事が増えるのは困る」といった声があがってきました。社員は自分の担当以外の業務には消極的で、誰も対応しない業務については井手が引き受けている状況でした。

また 井手が社長に就任するにあたって「クラフトビールの革命的リーダーになる。具体的にはクラフトビールカテゴリを創出してクラフトビール業界でNo.1企業になる!」という将来に向けた目標を発表しても反応はあまりありませんでした。 「そういうことも可能なのですね」と聞き流す人もあれば、中には「えー?」と疑問を口にする人、「自分の理想とは違う」と意見する人もいました。

この目標を実現させるには、いまのままでは難しいと気づきました。

“会社として成長するにはチーム作りを本気で取り組まなければならない”

「チームになろう!」だけではチームにはなれない

――具体的にどのような手段をとったのですか?

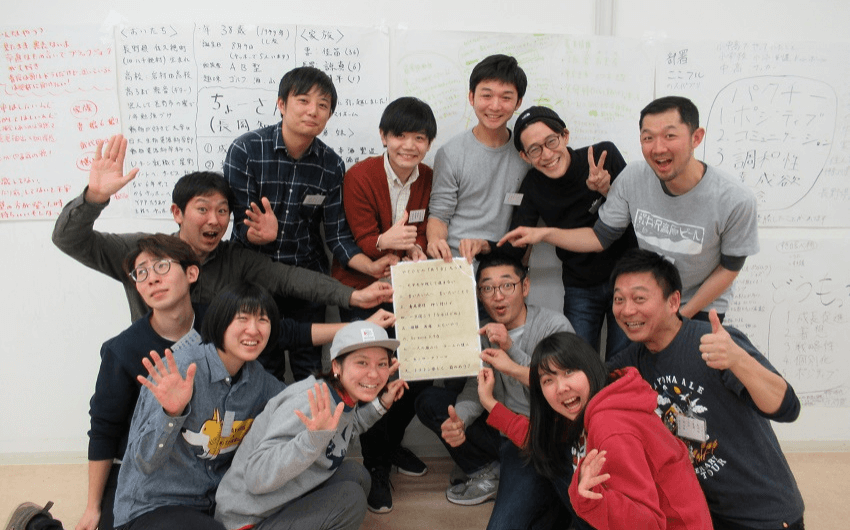

突然「チームになりましょう!」と言われても、なれるものではありません。そこで目を付けたのが、チームビルディング研修です。

内容は座学やアクティビティで、体を動かしながら「チームになるとはどういうことか」をスキルとして身に着けていきます。

研修の目的は、実際の仕事の場面でもチーム作りができるようになることでした。知識だけあっても使いこなせないと意味がありません。現場で日常的に使える型を学び、チームに戻って使えるかがポイントです。

――チームビルディング研修を実施してみて、社内に変化はありましたか?

大きな変化を感じたのはこの3つです。

- 雰囲気がよくなった

- 自発的に行動する人が増えた

- 売り上げが伸びた

2009年から研修が始まり、初めの2~3年は売り上げに変化はありませんでした。

それでも継続していくことで徐々に会社の雰囲気に変化が現れました。

社員20名のうち、毎年6~7名が研修を受けると、3年もたてば半数が研修を受けている状態です。研修を受講済の社員が各部署に散らばることで、会社全体にチームで働く土俵できあがってきました。

以前は意見を人に押し付けたり、自分の仕事以外はしないスタンスだったりが、みんなのそれぞれの個性を認め、人の意見に耳を傾けるようになりました。また進んで人の仕事も手伝うようになりました。

会社全体にチームで働く土俵ができたことで、結果として2011年ごろから売上が前年を大きく超えるようになってきました。

社内のコミュニケーションを支える4つの柱

――チームビルディング研修以外にも、コミュニケーション促進のために取り組んでいることを教えてください。

いろいろありますが、大きく柱となっている4つをご紹介します。

・ニックネーム制

社員全体にニックネームがあり、呼び合っています。社長もニックネームで「てんちょ」と呼ばれています。年次・役職関係なく気軽に呼び合えるフラットな関係を作り上げることで、コミュニケーションの量を増やす狙いがあります。

・資質テスト

ギャラップ社がつくった『強みの元=才能』を見つけ出すツール『クリフトンストレングス・テスト』を全社員に受けてもらいます。テストを受けると34個の資質のうち上位5つの資質が分かります。弊社では全社員の上位5つの資質一覧をいつでも確認できる状態にしています。

たとえばわたしの上位資質が“社会性、コミュニケーション、適応性、親密性、ポジティブ”であることは誰でも確認できます。

すると一緒に仕事をしているとき「なぜこの人はこんな意見、行動をするのだろう?」と思っても、資質一覧を見て「この資質があるからあんな意見、行動をしたのだ」とお互いを知り歩み寄ることができます。

・プロジェクト制

本来の担当業務とは別の部署横断業務(プロジェクト)への参加を推奨しています。業務全体が10割として、そのうち7割を所属する部署の仕事(本業)、残り3割をプロジェクトに割くことができます。

多様性のあるメンバーが集まることで専門ユニットだけでは出てこないアウトプット、つまりイノベーションが生まれることを期待して、本業以外の仕事に関わることを推奨しています。

副次的な効果として、普段関わることがない他部署の人ともコミュニケーションを取ることができたり、自分が担当している以外の仕事をすることで、他部署が抱えている課題を認識するきっかけになったりします。

・ユニットディレクター立候補制度

一般的な企業では“リーダー→主任→課長→部長・・・”といったステップを踏んで昇進していくと思います。しかし私たちは部門長にあたるユニットディレクターへの就任は立候補制を採用しています。

年に1回、ユニットディレクター立候補プレゼン大会を開催しており、一般社員にあたるプレイヤーから立候補を募ります。自らユニットを立ち上げる、もしくは現ユニットディレクターと入れ替わることで、全社的な課題を解決するという戦略プレゼンを発表してもらいます。

プレゼンは全社員に対して実施され、全社員がそれぞれの立候補者を評価し、最終的に社長が時期ユニットディレクターを決定しています。

だれでもリーダーになれるチャンスはあるので、自分次第でどんどんステップアップしていけます。

社内みんなで働きやすい会社を作り上げていく

――コロナ禍のいま、会社がおこなう働き方改革について今後の目標を教えてください。

1つ目は毎年実施しているチームビルディング研修の進化です。社員の半分がリモートワークになっているため、従来のチームビルディング研修とは内容を変更しました。

「チームになるとはどういうことか?」を学び、現場でもチーム作りを実践できることが目的で始めたチームビルディング研修。

これまでは、体を使うアクティビティを通して、チームになることを体感・理解していました。しかし、コロナ禍により対面での研修からオンラインの研修へと変更せざるを得ませんでした。

そこで、オンラインでもチームになることがどういうことかを理解できる研修方法を考えました。その結果、オンライン上でチームビルディングの体系的な知識の共有をしたうえで、ワークショップを通じて知識の定着を目指す設計になりました。

状況が変わっても、みんながチームになることがどういうことかを理解し日常業務で実践できることを目指して日々進化しています。

2つ目は社員の半数がリモートワークを実施している中で浮き彫りになったコミュニケーション課題の解決です。

人事部が主導で解決するだけでなく、社員からの自発的な提案を後押ししたり、新入社員で編成されたチームに課題解決を進めてもらっています。

現在、社員同士の情報共有活性化を目的とした新しい社内ポータルサイトをつくったり、社員の業務量や体調が毎日グラフで可視化され、共有されるシステムを構築していたりする最中です。

人事部だけが「これをやっていきましょう」と提案するのではなく、社員それぞれが課題解決に向けて自発的に提案をし、今以上に雰囲気の良い社内環境をつくりあげていきたいです。