★20代・第二新卒におすすめの転職サービス★ |

||

|

|

|

|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

五十嵐美貴

五十嵐美貴【この記事を監修した人】

- 保有資格:国家資格キャリアコンサルタント/国家資格2級キャリア・コンサルティング技能士/CDA(キャリア・デベロップメント・アドバイザー)

- 高校・大学での就職研修講師、職業訓練校・就職支援センターでのキャリアカウンセリング、「マイナビ就職EXPO」「doda転職フェア」へキャリアカウンセラーとしての参加など、神奈川県を拠点に幅広く就職支援を行う。

- また、採用・昇進評価に関わる人事側からの的確な目線に定評があり、行政機関・民間企業から人材アセスメント(第三者判定)としての委託を複数受け持つ。

目次

3年目の転職は2年目や4年目と何が違う?

よく「転職を考えるなら今の会社で3年働いてから」というのを聞きますが、なぜ入社3年目が転職に良いタイミングと言われるのでしょうか。

「入社3年目の今、転職すべきなのか?」を検討するために、まずは入社3年目と2年目・4年目の転職との違いや、入社3年目に転職しないほうがいい人についてまとめていきます。

入社3年目までは第二新卒として転職できる分有利になる

「第二新卒」とは、社会経験1年目から3年目くらいまでの、経験よりもポテンシャルを期待されている人材のことです。

このように、一般的には第二新卒として転職できるのは入社3年目までと考えられています。

3年目であれば新卒としてのポテンシャルも重視されるので、第二新卒の枠から外れる入社4年目と比べると転職の幅も広がります(ただし、4年目も第二新卒と数えられる場合もあります)。

また、第二新卒は基本的なビジネスマナーが備わっていると考える企業が多く、年数の長さから1年目や2年目と比べてスキルの幅も広いと言えるでしょう。

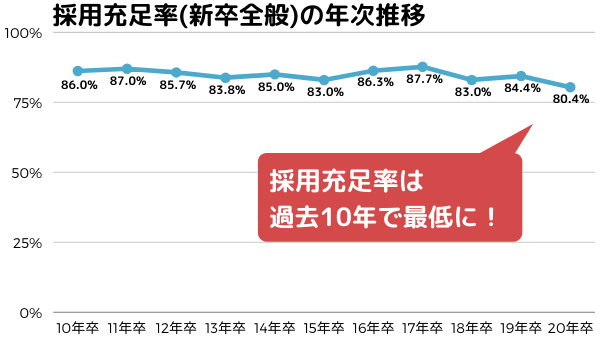

第二新卒への需要の高さを知るために採用充足率のデータを見てみましょう。

ここ数年は企業規模に限らず、新卒採用充足率が80%台となっており、計画していた採用数に届いていない企業が多数になっています。

なかでも2020年の採用充足率は80.4%と、過去もっとも低い充足率となっていることがわかります。

さらに厚生労働省がまとめた別のデータでは、入社3年以内の大卒者のなかで10人に3人もの人が辞めていることもわかっています。

つまり、新卒採用に取り組んでいても採用数が足りていない、採用した人の約3割が3年以内に辞めてしまうことを考えると圧倒的に人が足りておらず、そこで第二新卒の需要が急増していることが予測できます。

入社3年目で転職するメリット・デメリット

入社3年目の転職について、より具体的に知るためにメリット・デメリットをご紹介していきます。

メリット・デメリットのどちらが多く自分に多く当てはまっているかを確認して、転職する・しないを判断してみてください。

入社3年目で転職するメリット4つ

では入社3年目で転職するメリットを4つご紹介します。

入社3年目で転職するメリット

- ポテンシャルで採用してもらえる

- 3年続けた忍耐力や経験を評価される

- 異業種・異職種へも転職が可能

- これから管理職候補にもなれる

ポテンシャルで採用してもらえる

3年目の転職は基本的にポテンシャル重視で採用してもらえます。

一方で社会人4~5年目の転職になると、ポテンシャルより実績が重視される割合が高くなりますので、実績が伴っていなければ転職が厳しくなるかもしれません。

これからの教育で伸びる可能性がある年齢の入社3年目の方は、企業にとっては非常に魅力的な人材だと言えるでしょう。

3年続けた忍耐力や経験を評価される

第二新卒の転職者を採用するとき、採用担当者は「入社が決定しても、もしかしたらすぐ辞められるのでは?」という不安を持っています。

もちろん早期離職のおそれが無いかを見抜くために、書類選考や面接を十分に重ねますが、こうした不安を完全に無くすことは難しいでしょう。

そこで、一つの会社で3年働いたという事実が早期離職の不安を解消する根拠として活きてきます。

たとえ厳しい環境であっても、3年間仕事をやり切ったという忍耐力の評価は、企業としても採用を決定する大切な判断材料の一つとなるはずです。

異業種・異職種へも転職が可能

入社3年目くらいの若手であれば、未経験から異業種・異職種に転職をしても第二新卒としてポテンシャル採用をしてもらえる可能性が十分にあります。

20代後半という年齢で異業種・異職種への転職のチャンスが全くないわけではありませんが、20代後半からは即戦力としての能力やマネジメントスキルを求められることが多くなります。

そのため、第二新卒と比較すると異業種・異職種への転職の可能性は低くなってしまうケースがほとんどです。

これから管理職候補にもなれる

20代後半で新しい職場に入った場合、新卒からその企業に勤めている同年代とは、その会社での仕事の回し方や、上司や後輩からの信頼といった面で差が開いています。

その差を埋めていくにはかなりの努力が必要になるでしょうが、入社3年目であるならば、同年代と比べても大きく差がついていない可能性があります。

そのため、将来的な活躍を見込まれた管理職候補として期待されることも決して難しくはないでしょう。

このように入社先の企業で管理職を目指すなら早めに動いたほうが有利になります。

入社3年目で転職するデメリット2つ

次に、入社3年目で転職するデメリットを2つご紹介します。

入社3年目で転職するデメリット

- 辞め癖がついてしまう可能性がある

- 転職先の選定に失敗するとキャリアプランの描き方が厳しくなる

辞め癖がついてしまう可能性がある

入社3年目で転職するデメリットとしては、辞め癖がついてしまう可能性があることです。

同じ会社で3年ほど経験を積めば仕事・人間関係・職場の環境などさまざまなことに慣れていくため、毎日新しい刺激を得るようなことはどうしても少なくなってしまいます。

しかし、刺激がなくなった=仕事へのやる気を失ってしまったと短絡的な理解をして入社3年目で転職してしまった場合、次の職場でも3年ほどしたらまた辞めてしまうおそれがあります。

短期間での離職の繰り返しは、キャリアプランの形成にも悪影響ですし、選考の際も不利に働くことがあります。

仕事への慣れを「やりがいを感じない」と解釈し、何でも転職で解決しようとしないように注意をしましょう。

転職先の選定に失敗するとキャリアプランの描き方が難しくなる

デメリットの2つ目は転職先の選定に失敗すると、今後のキャリアプランの形成が難しくなることです。

たとえば「労働環境の改善を目的に転職をしたが、転職先の労働環境が事前に調査していたよりも悪く、早期離職をせざるを得ない状況に陥ってしまった」といったケースがこれに当たります。

採用担当者としては、早期離職の経験が応募者にあるとわかれば、「うちの会社もすぐに辞めて、採用コストが無駄になってしまうのではないか……?」と身構えざるを得ません。

さらにこのパターンで言えば、応募者は十分な自己分析や企業研究といった下調べをしていなかったことが考えられるため、なおさら早期離職の懸念が強まります。

なぜ転職先の選定に失敗してしまったのか、そこからどういった教訓を得ることができたか、を面接時に十分に話せればある程度の懸念を解消することは可能ですが、転職活動が不利になる可能性は否めません。

このような状況に陥らないように、入社3年目での転職の際は、慎重に転職先を選んでいく必要があります。

今回ご紹介した入社3年目で転職するメリットとデメリットを理解し、「なぜ自分はこの会社を辞めるのか」、「転職で何を実現したいのか」といった部分を明確にして、デメリット部分に当てはまらないように注意してください。

入社3年目に転職しないほうがいい人

入社3年目は転職を考えても良いタイミングではありますが、必ずしもすべての人が転職に成功するわけではありません。

場合によっては転職することで現状より悪い方向に傾く可能性もあるのです。

管理職になれそうな人

まず入社3年目で転職しないほうが良いパターンとして、現職でもうすぐ管理職になれそうな人が挙げられます。

20代前半で役職者になれる実力があるようなら、現職で管理職になって経験を積んでおくほうが、入社3年目で転職するよりも今後条件の良い転職ができるでしょう。

ここで転職してしまうと、これまでのキャリアを捨ててまた出世レースに1から飛び込むようなものです。

もちろん、人よりも突出したスキルがあるならば、転職先の職場にいる人たちを飛ばして、出世レースのトップ集団に参入することも可能です。

しかし、もう少しで管理職に就けそうであるならば、現職での管理職の経験を経て年収やキャリアアップ可能な転職にチャレンジしてみるのが得策です。

社内異動で現状の不満を解決できる人

人間関係や仕事内容といった職場環境の問題で転職を考えている人もいると思います。

しかし、こうした問題は上司への相談や部署異動で解決できる場合があります。

昇給や退職金を考えると、基本的には一つの会社で長く働いたほうが有利になります。

もし社内異動や上司への相談でも現状の問題や不満を解決できないのであれば、我慢せず転職活動をしましょう。

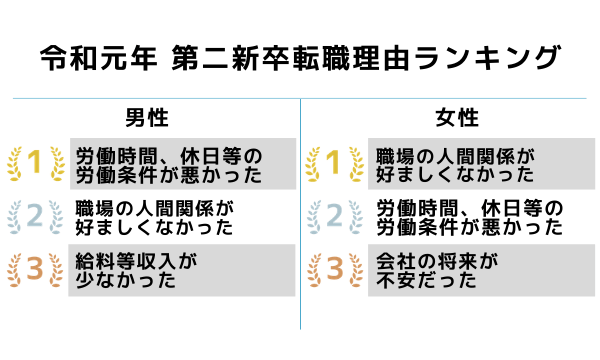

第二新卒の転職理由、男性1位は「労働条件」女性1位は「人間関係」

次に入社3年目も含んだ20~24歳の人材が転職する理由を見ていきましょう。

男女別、他の年代と比較してどのような違いが見られるのかも解説します。

男性は職場環境を重視した転職の傾向

厚生労働省のデータによると、20~24歳のうちに転職した男性が前職を辞めた理由としては、「労働時間、休日等の労働条件が悪かった」が1位で13.5%となっています。

次いで「職場の人間関係が好ましくなかった」が13.4%、3位は13.1%で「給料等収入が少なかった」という理由になっています。

1位の「労働時間、休日等の労働条件が悪かった」、2位の「職場の人間関係が好ましくなかった」という理由が他と突出して高いことから、近年の20代前半の男性は給料より働く環境を重視していることが見て取れます。

女性の転職理由も職場環境第一の傾向

女性の理由1位は、「職場の人間関係が好ましくなかった」が19.4%で、2位は13.2%で「労働時間、休日等の労働条件が悪かった」となっています。

3位は8.8%の「会社の将来が不安だった」という理由です。

女性の他の年代と比べてみると、20代前半と同じく20代後半も人間関係が1位となっており、男性と同じく職場環境重視の転職理由であることがわかります。

入社3年目で転職に失敗する人の3つの特徴

次に入社3年目の転職で失敗する人の3つの特徴をご紹介します。

メリット・デメリットを踏まえたうえで転職を失敗する理由を理解しておけば、失敗の確率を大きく減らすことができるでしょう。

入社3年目の転職で失敗する人の3つの特徴

- 将来設計があやふや

- 逃げ道として転職を選んでいる

- 魅力をアピールできない

1.将来設計があやふや

入社3年目で転職活動をするということは、同時に短期間で退職の決断をしているということにもなります。

つまり、新卒時に思い描いていた将来設計とのズレが生じているということです。

そのズレが何によってできたもので、今度はこのズレが起こらないようにどう将来を設計し直すのか、といった部分を転職する前によく考えておく必要があります。

将来設計があやふやな状態では、「何がしたくて当社を志望したんだろう?」と思われ、不採用になる可能性が高くなるでしょう。

さらに、転職をしたとしてもまた同じような理由で転職をしてしまう可能性も高まります。

面接では、現職で起こったミスマッチの理由と「今後その失敗をどう生かすか?なぜ志望先企業でないとダメなのか?」を伝えましょう

2.逃げ道として転職を選んでいる

何らかの理由で前職で働くことが辛くなり、「そこから離れるために転職を決意した」という場合も転職に失敗しがちです。

もちろん、「毎月の残業時間が100時間を超えるほど労働条件が過酷」「本来支払われるべき給料が支払われない」など、就業先がブラック体質だった場合は、その旨を素直に面接で伝えてもOKです。

ただ、単純に今の職場を離れたいという理由だけで転職を決意した場合、面接の際などもポジティブな転職理由が浮かばず、労働条件や待遇面の話に終始してしまうことがあります。

企業側からすれば、「待遇や条件の良さだけが転職の理由なのか」という思いになるはずです。

「自分が志望先の企業にどのように貢献できるのか?」「志望先の企業で何がしたいのか?」というポジティブな部分を採用担当者へ伝えるためにも、逃げるためだけの転職はNGです。

POINT

「今の職場で働くのが辛くて嫌だから」という転職理由は一般的なものであり、それ自体は否定されるようなことではありません。

ただ、それだけで終わらせるのではなく、自分はどんな仕事をしたいのか?という部分をセットでしっかり考えるようにしましょう。

3.魅力をアピールできない

ポテンシャル採用では、「長く働いてもらえて、素直でこれからの教育で伸びる可能性がある」といった点を企業が評価します。

しかしポテンシャル採用の特徴でもある、長く働ける・素直・教育で伸びるという魅力をアピールできなければ、あなたが本当にポテンシャルを持っているか判断ができません。

短時間の面接で魅力を伝えなければならないわけですから、「企業側から見た自分の魅力は何か?」を客観視して伝える必要があります。

上司や先輩から褒められたことや仕事で得た成果などを中心に、他者から見たあなたの魅力をピックアップしてアピールしましょう。

POINT

企業研究から企業が欲しい人物像をイメージし、自分の魅力と照らし合わせて共通点をアピールしましょう

入社3年目の転職を成功させる4つのコツ

では次に、入社3年目の転職を成功させる4つのコツをご紹介します。

コツを確実に身に着けられれば、きっとあなたの転職も成功するはずです。

ポテンシャルで転職できる最高のタイミングを無駄にしないためにも、ぜひ参考にしてみてください。

入社3年目の転職を成功させる4つのコツ

- ブランクを空けすぎない

- 退職理由、志望理由を将来設計と結びつける

- 転職エージェントを利用する

- 転職活動の時期は1~3月または7~9月を狙う

1.ブランクを空けすぎない

まず重要なのは、ブランクを空けすぎないことです。

転職活動に集中するために、退職してから転職活動をしようと考える方もいるかもしれません。

しかし、もし転職先がなかなか決まらなかった場合、その期間は完全なブランク期間となり、企業からもそれがわかってしまいます。

第二新卒という内定を得やすい条件を持っているのに、半年ほども仕事が決まらないような状態が続くと、企業側からは「ポテンシャル採用でも内定をもらえない人材なのかもしれない……」という懸念を持たれてしまいます。

しかも入社3年目であれば金銭的にそこまで余裕がないですから、転職活動で目減りする貯金に焦り、本当は志望していない企業でも内定がもらえれば働きだそうと考えるようになってしまいます。

この転職に失敗してしまうとキャリアアップにも大きな影響があるため、退職してからではなく、働きながら転職活動をするのがおすすめです。

2.退職理由、志望理由を将来設計と結びつける

入社3年目の転職の場合は、将来設計をきちんと立てておくことが重要とお伝えしました。

これは企業側が「こういう将来設計があるから当社で働きたいと言っているんだな」と納得できるような内容にするべきです。

なぜかというと、入社3年目で辞めてしまっている人に対しては「また辞めてしまうのでは」という心配がつきまとうためです。

長期間働いてくれるだろうと思ってもらうには、退職理由と志望理由が将来設計に結びついていなければ説得力がありません。

- 自分はなぜ将来的にその仕事がやりたいのか

- 前職でそれができなかった理由は何か

- それを入社時に気がつけなかったのはなぜか

- 志望先企業でそれができる理由は何か

面接の際には、以上の質問に答えられるかどうかが重要です。

将来に結びつけて話すことで長く働いてくれること、その仕事に対する熱意も伝わります。

いずれも入社3年目の転職活動ではアピールすべきポイントとなりますので、しっかりと面接対策をしていきましょう。

3.転職エージェントを利用する

働きながら転職活動をおこなうなら、転職エージェントを活用するのがおすすめです。

1人では何かと大変な転職活動も、転職エージェントと二人三脚でするならば負担を軽減することができます。

自己分析や企業研究のサポート・書類選考や面接対策、面接の日程調整や年収交渉なども転職エージェントがおこなってくれます。

これらの転職活動のサポートを無料でしてくれるわけですから、内定をもらえるようにうまく活用すると良いでしょう。

4.転職活動の時期は1~3月または7~9月を狙う

転職活動は求人数が増える時期を狙っておこなうことで、転職先の幅も広がるでしょう。

一般的に企業の求人数が多い時期は1~3月、7~9月とされています。

これらの時期は4半期の切り替えの時期にあたりますので、中途採用の求人数が増える傾向があります。

また、6月はボーナスをもらって退職する人が多いことを見込んで、4月あたりに中途採用募集をおこなう企業も多いとされています。

他の時期だと求人がないわけではありませんが、まずはタイミングを見計らって転職を始めてみましょう。

入社3年目の転職についてのQ&A

ここでは社会人3年目の転職で気になることについて3つ答えていきます。

3年目の転職で年収を上げることは可能ですか?

答えは可能です。

結局は企業次第のところもありますが、中小企業から大手に転職した場合などは大幅に上がる可能性もあります。

また、実績を上げたノウハウを持って同職種へ転職をすれば、より年収アップの可能性を見込めるでしょう。

3年目で大手に転職することは可能ですか?

答えとしては可能ですが、日本企業の99.7%は小規模事業者・中小企業に当たります。

大手企業にこだわりすぎて、優良求人を見逃さないように注意しましょう。

第二新卒枠で女性が転職する際の注意点はありますか?

答えとしては第二新卒のタイミングで転職をする場合、結婚・出産などのライフイベントを視野に入れて働けそうかもチェックしておくと良いでしょう。

とくに女性の場合は結婚してから、あるいは子育て中のタイミングでは転職活動も大変です。

できれば結婚前のタイミングで、今後長く働ける職場を選んでおくことが大切になってくるでしょう。

まずは転職エージェントへの相談がおすすめ

転職は人生の大きな選択の一つですので、焦って転職活動をすると失敗してしまう場合があります。

入社3年目の転職を失敗しないためにも、現在の自分の状況を整理することから始めましょう。

その際に一人で考えるのではなく、プロである転職エージェントに相談したほうが転職の成功率は高くなります。

転職エージェントなら登録無料で転職のサポートを受けることができますので、今後のキャリアを見直したい方におすすめです。

ここでは第二新卒向けの転職エージェントを3つご紹介しますので、転職を考えている方はまずこちらを利用してみてください。

「doda(デューダ)」

doda(デューダ)は転職サイトとしてだけでなく、転職エージェントとしての機能も持つ、全国に拠点を展開する大手転職エージェントです。

業界・職種ごとに配置されているキャリアアドバイザーがいますので、同業種・職種に特化した転職相談にもおすすめです。

「リクルートエージェント」

リクルートエージェントは幅広い年代に向けサービスを提供している転職エージェントです。

保有している求人件数は業界のなかでもトップクラスのため、自分にマッチした仕事を探すのに役立つでしょう。

「ハタラクティブ」

ハタラクティブは、20代の未経験OK求人に特化した転職エージェントです。

現在は新型コロナ感染症対策として、LINE電話による面談も行っていますのでコミュニケーションもとりやすく安心です。